Der Niederlausitzer Tertiärwald

Im Cottbuser Spreeauenpark befindet sich ein Botanischer Garten der Erdgeschichte. Es ist eine museale Anlage, zu der Tertiärwald, Kohlemoor und Mammutbaumstubben gehören, die über das jüngere Tertiär der Niederlausitz informieren. Die ergänzende Findlingsallee lässt sich dem Quartär zuordnen.

Tertiärwald

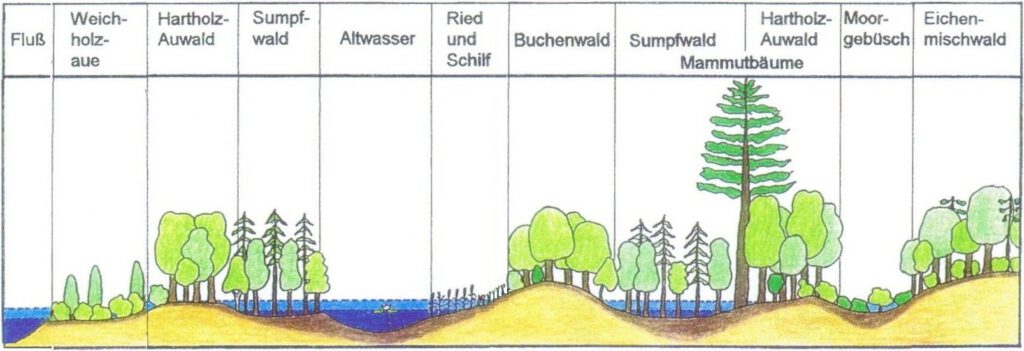

Der Tertiärwald stellt eine wissenschaftlich belegte Nachgestaltung der Flusslandschaft der Ur-Elbe mit heute vorkommenden Pflanzenarten dar, wie sie vor 10 Millionen Jahren in der Niederlausitz vorhanden war.

Anregung dafür gaben Pflanzenfossilien aus dem Blätterton von Wischgrund (devastierter Ortsteil von Kostebrau, jetzt zu Lauchhammer gehörend, 45km südwestlich von Cottbus).

Dieser blätterführende Ton ist innerhalb des Fluss-Systems der Ur-Elbe (Miozän, Mühlroser Schichten der Klettwitzer Hochfläche) in einem ruhigen Altwasserarm abgelagert worden, in dem sich Pflanzenteile wie Samen, Früchte, Zapfen, Holz und vor allem Blätter und Nadeln, die von den Gewächsen der Umgebung ins Wasser gespült oder geweht worden sind, sehr gut erhalten haben.

Über 11.000 Tonplatten von dieser Fundstelle mit interessanten Pflanzenresten aus der geologischen Sammlung des Cottbuser Museums standen für die wissenschaftliche Untersuchung zur Verfügung. Als Ergebnis wissen wir, wie die Wälder in der Niederung der Ur-Elbe aussahen und welche Pflanzen im und am Wasser wuchsen.

Da die Bildung des Wischgrund-Tones während eines gemäßigten Klimas erfolgte, ist die in ihm eingeschlossene Pflanzenwelt ideal für eine Rekonstruktion mit heutigen Gehölzen geeignet.

Das Besondere und Einmalige des Niederlausitzer Tertiärwaldes ist die Nachgestaltung eines konkreten Fossilvorkommens mit allen seinen Biotopen und Besonderheiten in Zusammenhang mit der musealen Fossilsammlung.

Fossile Landschaft und Vegetation, die im Niederlausitzer Tertiärwald nachgestaltet wird

Der Altwassertümpel mit Wassernuss, Seerose und Schwimmfarn war von einem Röhricht-Gürtel umsäumt. In ganzjährig überschwemmten Senken, die nur bei extremer Dürre trocken fielen, bildeten Sumpfzypressen und Tupelobäume Sumpfwälder, wie wir sie heute im südöstlichen Nordamerika, z.B. am Mississippi antreffen.

In baumfreien Bereich innerhalb und am Rande des Sumpfwaldes breiteten sich Myrica-Gebüsche aus, die überwiegend durch Gagelstrauch (Myrica) bestimmt wurden, überragt von einzelnen Magnolien.

In häufig und stark überschwemmten Uferregionen wachsende Pappeln und Weiden gehörten zur Weichholzaue. Den Fluss begleitete ein in mehrere Stockwerke gegliederter, artenreicher Hartholz-Auwald, der vom jährlich wiederkehrenden Hochwasser des Flusses – verbunden mit erhöhtem Nährstoffeintrag – beeinflusst wurde, mit solchen für das heutige Mitteleuropa exotischen Bäumen wie Amberbaum, Fieberbaum, Kuchenbaum, aber auch Ahorn, Ulme und Erle.

Auch die fossilen Mammutbäume des Wischgrundtons waren an den Auwald gebunden. Der vergleichbare Küstenmammutbaum wächst heute unter abweichenden Bedingungen nur noch an den Hängen des kalifornischen Küstengebirges innerhalb der Nebelzone.

Auf höher gelegene, nicht vom Hochwasser beeinflussten Stellen, wie Hügel oder Uferwälle, konnten die Buchen- und Eichenmischwälder der Umgebung übergreifen.

In den Buchenwäldern auf frischen Böden kamen mit amerikanischen und asiatischen Buchen vergleichbare Gehölze und als Unterwuchs Ahorn, aber auch immergrüne Sträucher, wie Kopfeibe, Isubaum und Amerikanische Hülse vor.

Der etwas trockenere Eichen-Mischwald wurde durch Eichenarten geprägt, die wir aus Deutschland nicht kennen, wie mehrere Arten der Zerreichengruppe mit kastanienartigen Blättern und Hütchen mit grannigen Schuppen. Hier gibt es Beziehungen zu asiatischen Eichen.

Ebenfalls vorkommende gelappte Eichen-Blätter lassen sich mit unseren heimischen Trauben-Eichen vergleichen.

An den trockensten bzw. nährstoffärmsten Stellen wuchs die Kiefer.

Die heutigen verwandten Arten der fossilen Pflanzen, die vor 10 Millionen Jahren gemeinsam in der Niederlausitz wuchsen, sind überwiegend in den sommergrünen Laub- und Mischwäldern der Nordhemisphäre, vereinzelt auch in den südlich anschließenden immergrünen Feucht- und Lorbeerwäldern (Virginia-Klima) verbreitet. So treffen wir ca. ein Drittel der Arten im östlichen bis südöstlichen Nordamerika, welches mit dem Stromgebiet des Mississippis auch ähnliche Landschaftsformen aufweist, ein weiteres Drittel in Ostasien und den Rest in Mittel- und Südeuropa sowie in Transkaukasien bis Nordiran an.

Im Tertiärwald sind deshalb Pflanzengesellschaften, die heute in unterschiedlichen Gegenden vorkommen, miteinander kombiniert.

Gehölze im Tertiärwald

Die in nachfolgenden Tabellen für den Tertiärwald angegebenen Gehölze sind nicht immer die direkten Vergleichsarten für die fossilen Nachweise. Teilweise mussten Ersatzarten gepflanzt werden, da die vergleichbaren rezenten Gehölze z. B. nicht zu beschaffen waren oder nicht winterhart sind.

Sumpfwald

| Rezente Gehölz im Tertiärwald | Fossiler Nachweis | |

| Art | Heimat | |

| Sumpfzypresse (Taxodium distichum) | SO-Nordamerika | Nadeln, Zapfen, Blüten und Samen von Taxodium dubium |

| Tupelobaum (Nyssa sylvatica) | SO-Nordamerika | Blatt von Nyssa cf. haidingeri, Steinkerne von Nyssa ornithobroma |

| Moor-Birke (Betula pubescens) | M-Europa – Sibirien | Blätter von Betula cf. subpubescens |

Myrica-Gebüsch

| Rezente Gehölz im Tertiärwald | Fossiler Nachweis | |

| Art | Heimat | |

| Amerikanischer Gagelstrauch (Myrica pensylvanica) | O-Nordamerika | Blätter von Myrica lignitum Steinkerne von Myrica ceriferiformis |

| Moor-Gagelstrauch (Myrica gale) | Eurasien, Nordamerika | Blatt von Myrica cf. crenata |

| Kobushi-Magnolie (Magnolia kobus) | Japan | Samen von Magnolia ludwigii |

| Rosmarinweide (Itea virginica) | O-Nordamerika | Samen von Itea europaea |

| Tintenbeere (Ilex glabra) | O-Nordamerika | Pollen von Ilex sp. |

| Sumpf-Porst (Ledum palustre) | M-bis N-Europa, N-Asien | Pollen von Ledum sp. / Erica sp. |

Weichholzaue

| Rezente Gehölz im Tertiärwald | Fossiler Nachweis | |

| Art | Heimat | |

| Bastard-Schwarz-Pappel (Populus x canadensis) | Blätter von Populus balsamoides Früchte von Populus latior |

|

| Silber-Weide (Salix alba) | Eurasien | Blätter von Salix varians |

| Korb-Weide (Salix viminalis) | Eurasien | Blätter von Salix cf. longa |

Hartholz-Auwald

Häufigste Bäume

| Rezente Gehölz im Tertiärwald | Fossiler Nachweis | |

| Art | Heimat | |

| Amerikanischer Amberbaum (Liquidambar styraciflua) | SO-Nordamerika | Blätter und Früchte von Liquidambar europaea |

| Chinesischer Amberbaum (Liquidambar formosana) | China | Blätter von Liquidambar triloba (an Hand von Funden aus dem Blätterton von Wischgrund 1933 neu aufgestellte fossile Art) |

| Rot-Ahorn (Acer rubrum) Silber-Ahorn (Acer saccharinum) |

O-Nordamerika | Blätter von Acer tricuspidatum |

Weitere markante Gehölze

| Persisches Eisenholz (Parrotia persica) |

N-Iran | Blätter von Parrotia pristina Samen von Parrotia reidiana |

| Fieberbaum (Sassafras albidum) | O-Nordamerika | Blätter von Sassafras ferretianum |

| Kuchenbaum (Cercidiphyllum japonicum) | Japan | Blätter von Cercidiphyllum crenatum |

| Holz-Birne (Pyrus pyraster) | Europa | Blätter von Pyrus wischneideri (an Hand von Funden aus dem Blätterton von Wischgrund 2017 neu aufgestellte fossile Art) |

| Grau-Erle (Alnus incana) | Europa bis W-Sibirien |

Blätter von Alnus cf. adscendens |

| Berg-Ulme (Ulmus glabra) | Europa bis NW-Iran | Blätter von Ulmus ruszovensis |

| Japanische Zelkove (Zelkova serrata) | Japan | Blätter von Zelkova zelkovifolia |

| Bitter-Nuss (Carya cordiformis) | O-Nordamerika | Blätter von Carya serrifolia |

| Kaukasische Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia) | Kaukasus bis N-Iran | Blätter von Pterocarya paradisiaca Flügelfrüchte von P. pteleaefolia |

| Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior) | Europa | Blätter von Fraxinus bilinica / Flügelfrucht von Fraxinus praedicta Blatt von Fraxinus aff. excelsior |

| Nutka-Goldzypresse (Xanthocyparis nootkatensis) | Nordamerika | Zweigstücke von Tetraclinis salicornioides |

Strauchschicht

| Japanischer Flieder (Syringa reticulata) | Japan | Pollen von Ölbaumgewächsen |

| Strauch-Rosskastanie (Aesculus parviflora) | SO-Nordamerika | Pollen von Aesculus sp. |

| Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana) | Europa, Kleinasien bis Kaukasus, N-Iran | Blatt von Corylus aff. avellana Pollen von Corylus sp. |

| Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) | Eurasien | Pollen von Sambucus sp. |

Kletterpflanzen

| Rostrote Rebe (Vitis coignetiae) | Japan, Korea, Sachalin | Samen von Vitis parasylvestris Pollen von Vitis sp. |

| Zaunrebe (Parthenocissus inserta) | Nordamerika | Pollen von Parthenocissus sp. |

| Waldrebe (Clematis vitalba) | Europa, Kleinasien, Kaukasus, Iran | Pollen von Hahnenfußgewächsen |

Mammutbäume

| Rezente Gehölz im Tertiärwald | Fossiler Nachweis | |

| Art | Heimat | |

| Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) | W-Nordamerika (Kalifornien) | Nadeln, Zapfen und Samen von Sequoia abietina |

| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) | W-Nordamerika (Kalifornien) | kein fossiler Nachweis |

| Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides) | China | kein fossiler Nachweis |

Buchenwald

Bestandsbildende Bäume

| Rezente Gehölz im Tertiärwald | Fossiler Nachweis | |

| Art | Heimat | |

| Amerikanische Buche (Fagus grandifolia) | O- Nordamerika | Blätter von Fagus menzelii, karpologische Belege von F. deucalionis |

| Glänzende Buche (Fagus lucida) | China | Blätter von Fagus cf. silesiaca var. gozdnicensis |

Sporadisch vorhandene Bäume

| Weiß-Tanne (Abies alba) | Europa | Pollen von Abies sp. |

| Himalaja-Birke (Betula utilis) | Himalaja, China | Blätter von Betula cf. subpubescens |

| Papier-Birke (Betula papyrifera) | O-Nordamerika | Blätter von Betula cf plioplatyptera |

| Gurken-Magnolie (Magnolia acuminata) | O-Nordamerika | Blatt von cf. Magnolia kristinae |

| Weißer Maulbeerbaum (Morus alba) | N-Indien bis China | Pollen von Maulbeergewächsen |

Strauchschicht

| Fächer-Ahorn (Acer palmatum) | Japan, China | Blatt von Acer cf. vindobonensis. / Flügelfrüchte von A. polymorphoides |

| Japanischer Ahorn (Acer japonicum) und Siebolds Ahorn (A. sieboldianum) | Japan | Flügelfrüchte von Acer menzelii |

| Japanische Scheinkamelie (Stewartia pseudocamellia) | Nordamerika

Japan |

Blätter des Teestrauchgewächses Ternstroemites klettwitzensis (an Hand von Funden aus dem Blätterton von Wischgrund 2021 neu aufgestellte fossile Art) |

| Saphirbeere (Symplocos paniculata) | O-Asien | Steinkerne von Symplocos lignitarum |

Immergrüne Sträucher

| Kopfeibe (Cephalotaxus harringtonii und C. fortunei) | O-Asien | Nadeln von Cephalotaxus ex gr. harringtonia fossilis |

| Isubaum (Distylium myricoides) | China | Blätter von Distylium fergusonii |

| Amerikanische Hülse (Ilex opaca) | O-Nordamerika | Pollen von Ilex sp. |

Eichenmischwald

Eichen

| Rezente Gehölz im Tertiärwald | Fossiler Nachweis | |

| Art | Heimat | |

| Japanische Kastanien-Eiche (Quercus (Cerris) acutissima) | O-Asien | Blätter von Quercus (Cerris) gigas und Q. (Cerris) kubinyii / Eichelhütchen von Q. sapperi |

| Chinesische Kork-Eiche (Quercus (Cerris) variabilis) | Japan, China, Korea | Blätter von Quercus (Cerris) gregori |

| Libanon-Eiche (Quercus (Cerris) libani) | Syrien, Kleinasien | Blätter von Quercus (Cerris) schoetzii |

| Pontische Eiche (Quercus pontica) | Kaukasus | Blätter von Quercus (Cerris) pontica miocenica |

| Kastanien-Eiche ((Quercus (Cerris) castaneifola) | Transkaukasien – N-Iran | Blätter von Quercus (Cerris) sp. 1 |

| Traubeneiche (Quercus petraea) | Europa – Kleinasien | Blätter von Quercus pseudocastanea |

| Japanische Blau-Eiche (Quercus (Cyclobalanopsis) glauca) | Ostasien | Blätter von Quercus (Cyclobalanopsis) wischgrundensis (an Hand von Funden aus dem Blätterton von Wischgrund 2017 neu aufgestellte fossile Art) |

| Weiden-Eiche (Quercus phellos) | SO- Nordamerika | Blätter von Quercus rhenana |

Kiefern

| Schwarz-Kiefer (Pinus nigra) | S-Europa – Kleinasien | Nadeln von Pinus cf. hepios/ Zapfen und Samen von P. hampeana |

| Pech-Kiefer (Pinus rigida) | NO- Nordamerika | Nadeln von Pinus cf. rigios |

Sporadisch vohandene Gehölze

| Ess-Kastanie (Castanea sativa) | Kleinasien, S-Europa, N-Afrika | Blätter von Castanea cf. sativa |

| Papier-Birke (Betula papyrifera) | E-Nordamerika | Blätter von Betula cf. plioplatyptera |

| Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense) | Ostasien | Rautengewächs-Pollen |

Sträucher

| Gewürzstrauch (Calycanthus floridus) | SO-Nordamerika | Samen von Calycanthus lusatica |

| Echter Faulbaum (Frangula alnus) | Europa, W-Asien | Pollen von Rhamnus / Frangula sp. |

Trockengebüsch am Waldrand

| Christdorn (Paliurus spina-christi). | S-Europa – Vorderasien | Blätter von Paliurus tiliifolius/ Flügelfrüchte von Paliurus favonii |

| Julianes Berberitze (Berberis julianae | China | Blätter von Berberis sp. |

| Thunbergs Sauerdorn (Berberis thunbergii) | Japan | Blätter von Berberis sp. |

| Mittelmeer-Feuerdorn (Pyracantha coccinea) | S-Europa bis SW-Asien | Blätter von Pyracantha pseudococcinea (an Hand von Funden aus dem Blätterton von Wischgrund 2021 neu aufgestellte fossile Art) |

| Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) | Europa bis Westasien | Blatt von Crataegus aff. monogyna |

Kohlemoor

Hier wird eine Moorlandschaft nachgestaltet, wie sie vor 14-16 Millionen Jahren, zur Zeit der Bildung des in den Tagebauen gewonnenen 2. Lausitzer Braunkohlenflözes, in weiten Teilen der Niederlausitz anzutreffen war.

Im Gegensatz zur Flusslandschaft des Tertiärwaldes war das Kohlemoor sehr nährstoffarm, es blieb vom Fluss, der Sedimentmaterial und Nährstoffe mitbrachte, weitgehend unberührt. Die Moorablagerungen bestanden fast nur aus Pflanzensubstanz als Ausgangsmaterial für die Kohlebildung.

In der Kohle sind gut erhaltene größere Pflanzenreste wie im Blätterton von Wischgrund selten. Untersuchungen der Braunkohle, meist im mikroskopischen Bereich, zeigen uns eine gerichtete Abfolge (Sukzession) verschiedener Moortypen, die sich in Abhängigkeit von Wasserstand und Nährstoffangebot in einem subtropischen Klima nacheinander entwickelten.

Heutige vergleichbare Pflanzen wachsen in subtropischen Gebieten Ostasiens, Nordamerikas und des Mittelmeergebietes.

Im Normalfall entwickelte sich das Moor aus einem Auwald. Mit steigendem Wasserstand entstand daraus ein Sumpfwald, in dem die Wasserfichte, eine Verwandte der Sumpfzypresse, wuchs. Der von diesem Moortyp gebildete Torf wurde zum Substrat für das folgende Buschmoor, ein dichtes immergrünes Moorgebüsch mit Magnolien und Heidekrautgewächsen. Wo der Boden fest genug war, wuchsen auch Eichen mit schmalen ganzrandigen Blättern und Spießtanne. Absenkung des Untergrundes und dadurch bedingter höherer Wasserstand führte zu einem Riedmoor (Grasmoor) mit Seggen und Wollgras, auf offenen Wasserflächen Seerosen und auf festeren Standorten Gagelsträucher. Als die Absenkung langsamer verlief als die Auffüllung mit abgestorbenem Pflanzenmaterial, begann die Verlandung mit einem Kiefern-Waldmoor mit Sicheltannen, Palmen, Heidekrautgewächsen und Gagelsträuchern. Bei weiterer Verlandung folgte ein Schirmtannen-Hochmoor.

Diese verschiedenen Moortypen können sich in Abhängigkeit vom Wasserstand auch nebeneinander entwickeln, wie es in unserem Kohlemoor dargestellt wird.

Mammutbaum-Stubben aus Klettwitz

Der fossile Mammutbaum-Stubben wurde im Tagebau Klettwitz im 1.Lausitzer Flözhorizont gefunden. Er ist mit einem Stammdurchmesser von 3,20m und einem Wurzelstockdurchmesser von 5,00m das größte Sammlungsstück des Museums. Dieser Nadelbaum lebte vor 12-13 Millionen Jahren inmitten des Lausitzer Kohlemoores auf einer kleinen Sandkuppe. Als diese Insel durch steigenden Wasserstand mit in das Moor einbezogen wurde, ist der Mammutbaum wahrscheinlich abgestorben, aber noch längere Zeit als Baumruine stehen geblieben und mit in das Kohleflöz einbezogen worden.

Er hatte ein Lebensalter von etwa 1.200 Jahren erreicht, wie an den Jahresringen abzählbar ist. Nach Holzuntersuchungen (Süss, in Striegler u.a. 1984) gehört der Stubben zur fossilen Art Sequoioxylon gypsaceum, die dem heutigen Küstenmammutbaum Sequoia sempervirens entspricht.

Mammutbäume waren im Jung-Tertiär u. a. in Mitteuropa in einem breiten Gürtel vom Niederrhein über die Niederlausitz bis nach Polen heimisch. Sie lassen sich in flussbegleitende Auwälder, wie im Blätterton von Wischgrund, bzw. in Randbereichen und höher gelegenen Stellen von Sumpf- und Moorlandschaften, wie der Mammutbaumstubben aus Klettwitz, einordnen. Die rezente verwandte Art, kommt heute nur noch in einem kleinen Restareal in den Feuchtwäldern der Nebelzone des kalifornischen Küstengebirges vor.

Findlingsallee

Die während des Quartärs mit dem Inlandeis aus Skandinavien und dem Ostseeraum bis in unser Gebiet transportierten Findlinge kommen in großer Anzahl durch den Braunkohlenbergbau zu Tage.

So konnte eine Kollektion von ausgewählten skandinavischen Leitgeschieben (z.B. Rapakiwi-Granit aus Finnland, Ostseeporphyr aus der Ostsee, Dala-Quarzit aus Mittelschweden, Schonenbasalt aus Südschweden, Larvikit aus Norwegen) aus Niederlausitzer Tagebauen zu einer Findlingsallee zusammengestellt werden.

Von der Idee zur Museumsanlage

In Zusammenarbeit mit der Station Junger Naturforscher und Techniker wurde 1985 von Ursula und Rolf Striegler (Mitarbeiter des Bereiches Geologie des Cottbuser Museums) mit der Verwirklichung ihrer Idee, den Tertiärwald als Nachbildung der Wischgrundflora zu gestalten, im Imkergarten der Station begonnen. In Abstimmung mit den Cottbuser Stadträten für Umweltschutz und Kultur fand man dann aber ein besser geeignetes Gelände von ca. 1,8 ha Größe zwischen Tierpark und Pressefestgelände in der Spreeaue, das sich als ideal für das Nebeneinander der für Wischgrund nachgewiesenen Pflanzengesellschaften erwies.

Hier waren feuchte bei Hochwasser überschwemmte Senken für den Sumpfwald und dazu parallele Wälle für den Buchen- bzw. Eichenmischwald vorhanden. Dazwischen wurden Stellen für den Auwald und das Myrica-Gebüsch gefunden. Die Mammutbäume konnten in einer Senke als eigenes Vorkommen zusammengefasst werden.

So wurde 1987 begonnen, den Tertiärwald nach einer Konzeption von U. Striegler als Außenanlage des Museums der Natur und Umwelt anzulegen. Erste Baumspenden kamen aus dem Forstbotanischen Garten Tharandt, dem Botanischen Garten Dresden und dem Arboretum des Naturkundemuseums Berlin.

Praktische Hilfe gab es von weiteren Museumsmitarbeitern und vom Jugendklub des Museums „Ludwig Leichhardt“. Seit der Gründung unseres Vereins 1990 übernahm er größtenteils die Betreuung des Tertiärwaldes, anfangs unterstützt durch Fördermittel des Ministeriums für Forschung, Wissenschaft und Kultur des Landes Brandenburg und durch ABM-Stellen.

Als die Bundesgartenschau 1995 nach Cottbus kam, gab es einen weiteren Partner, denn der Tertiärwald wurde als Niederlausitz-typisches Element in die Schau einbezogen.

Dadurch war es möglich, Wege und Holzstege anzulegen, einen Altwassertümpel auszubaggern, in Senken einen Wasserdurchfluss zu schaffen und ein Informationssystem aufzubauen. Von besonderer Bedeutung ist, dass Klone von einigermaßen winterharten Küstenmammutbäumen, der Vergleichsart für die fossilen Mammutbaum-Belege, die in unserem Klima als nicht winterhart gelten, besorgt werden konnten. Die Ersatzarten Riesenmammutbaum aus Nordamerika und Urweltmammutbaum aus China wurden auch gepflanzt. Sie wurden zwar fossil nicht im Wischgrundton nachgewiesen, aber damit sind alle drei heute noch wachsenden Mammutbäume im Tertiärwald zu finden.

Im diesem Rahmen wurde nach einer Konzeption von Dr. Wilfrid Schneider und Rudolf Bönisch auch das Niederlausitzer Kohlemoor auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse nachgestaltet.

Da die kohlebildenden Pflanzen in einem etwas wärmeren Klima wuchsen, als wir es heute haben, muss ein Teil, wie Palmen, Lorbeer, Zimtbaum und sogar die Wasserfichte, als Kübelpflanzen im Winter ins Kalthaus. was von der Braunkohlenindustrie bzw. der Sparkasse unterstützt wird.

Auch der Mammutbaumstubben aus Klettwitz sollte die Anlage ergänzen.

Im Tagebau Klettwitz wurde 1982 die Oberfläche des Mammutbaumstubbens durch einen Bagger freigelegt und im Rahmen einer Sammelexkursion durch die damaligen Mitarbeiter des Museums Cottbus U. Striegler und R. Striegler sowie den Schüler Michael Steiner entdeckt. Der Fund wurde in einer mehrtägigen (!!!) Aktion durch die Kumpel im Tagebau geborgen. Mit seinen 22-25t erwies sich der Stubben bald als ein schwer beherrschbares Objekt. Alle verfügbare Technik, darunter der Eimerkettenbagger ES 1291 und der Kran UB 162 mussten eingesetzt werden. Auf einem Tieflader trat der Riese seine Fahrt nach Cottbus-Branitz an und kam vor dem Marstall, den damaligen Ausstellungsräumen der Naturwissenschaftlichen Abteilung des Museums Cottbus, zur Aufstellung. In Vorbereitung der Bundesgartenschau wechselte der Stubben noch einmal seinen Standort. Die Umsetzung in den Spreeauenpark erfolgte 1994 durch die LAUBAG. Der Stubben fand nun seinen Platz als Eingangstor zum nachgestalteten Tertiärwald und Kohlemoor. Leider wurde der Mammutbaumstubben am 19.10.1998 durch mutwillige Brandstiftung auf einer Seite verbrannt bzw. beschädigt. Er ist aber immer noch eindrucksvoll genug, um ahnen zu lassen, welche Baumriesen im tertiären Urwald wuchsen. 2022 hat der Mammutbaumstubben einen neuen wetterfesten Sockel bekommen.

Schon 1992 hat André Standke als zeitweiliger Mitarbeiter des Museums der Natur und Umwelt begonnen, als Ergänzung zum Tertiärwald, Findlinge aus dem Tagebau Jänschwalde ins Gelände bringen zu lassen. Auch diese Idee wurde durch die BuGa aufgegriffen und eine Findlingsallee sollte die Anlage ergänzen. Museum und NVN kümmerten sich beide um ihre Verwirklichung. Konrad Grunert und Rolf Striegler suchten weitere Findlinge auf der Deponie des Tagebaus Jänschwalde heraus und bestimmten sie. Dabei wurde vor allem darauf geachtet, dass die Sammlung spezielle Leitgeschiebe enthält, die nicht nur interessante Schauobjekte sind, sondern auch einem hohen wissenschaftlichen Anspruch gerecht werden. Die LAUBAG stellte die Findlinge zur Verfügung und transportierte sie auch nach Cottbus. „Es ist gegenwärtig die wohl schönste Präsentation von Findlingen im Land Brandenburg.“ (SCHULZ 1996, S. 87)

So konnte diese interessante Museumsanlage, die mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement entstanden ist, als populärwissenschaftliches Anschauungsobjekt für Schüler und jeden interessierten Bürger und gleichzeitig als touristische Attraktion, bei der Erholung mit Wissensvermittlung verbunden ist, zur Bundesgartenschau 1995 der Öffentlichkeit übergeben werden. Sie fügt sich harmonisch in ihr Umfeld – Bundesgartenschau-Kerngelände, Tierpark und Branitzer Park – ein.

Seitdem ist die Anlage laufend ergänzt und vervollständigt worden.

Der Tertiärwald selbst ist in über 35 Jahren schon zu einem kleinen Wald herangewachsen, der über 760 Gehölze in fast 130 verschiedenen Arten aufweist, von der Sumpfzypresse – der wohl typischsten Pflanze des Tertiärs – sind alleine über 250 Exemplare vorhanden. Es gibt Baumhöhen bis über 30 m.

Jetzt betreut der Arbeitskreis Tertiärwald unseres Vereins in ehrenamtlicher Tätigkeit die Anlage zusammen mit der Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH. Das Pflanzen neuer Gehölze und die Ergänzung bzw. Erweiterung des Informationssystems wird durch Spenden ermöglicht.

Allen fleißigen Helfern, Spendern und Unterstützern soll an dieser Stelle sehr herzlich gedankt werden.

Weiterführende Literatur

Fischer, O. & U. Striegler (1991/92): Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund, Teil III. (Anatomische und morphologische Untersuchungen von Blättern) – Natur u. Landsch. Niederlausitz 13, S. 12-26, Cottbus

Gerschel, H.; Striegler, U. & Striegler, R. (2023): Niederlausitzer Tertiärwald in Cottbus. – Ein Botanischer Garten der Erdgeschichte. – Freiberger Forschungsheft C 561, S. 307-319, Freiberg

Grunert, K. (1996): Die Finglingsallee des Museums der Natur und Umwelt im Cottbuser Spreeauenpark. – Brandenb. Geowiss. Beitr. 3, 1, S. , Kleinmachnow

Mai, D. H. (1989): Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund und anderer gleichaltriger Fundstellen der Klettwitzer Hochfläche, Teil II. (Samen und Früchte) – Natur u. Landsch. Bez. Cottbus 11, S. 3-44, Cottbus

Médus, J. & Striegler, U. (2002): Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund (Miozän, Niederlausitz), Teil IV. – Pollen und Makroflora im Vergleich. – Natur u. Landsch. Niederlausitz 22, S. 18-37, Cottbus

Schneider, W. (2002): Das „Lausitzer Braunkohlenmoor“ im Spreeauenpark in Cottbus. – Natur u. Landsch. Niederlausitz 22, S. 8-17, Cottbus

Schulz, R. (1996): Geologische Lehrpfade und Findlingsgärten in Brandenburg. – Brandenb. Geowiss. Beitr. 3, 1, S. 81-88, Kleinmachnow

Striegler, R. (2007): Der Mammutbaumstubben von Klettwitz – ein Urwaldriese aus der Braunkohle. – Cottbuser Heimatkalender 2008, Herausgeber Stadtverwaltung Cottbus: 73-78, Cottbus

Striegler, R., Striegler, U. & Zachow, I. (2022): Faszination Tertiärwald. – 172 S., Selbst-Verlag des Naturwiss. Vereins Niederlaus. e.V., Cottbus

Striegler, U. (1985): Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund, Teil I. (Blätter) – Natur u. Landsch. Bez. Cottbus 7, S. 3-35, Cottbus

Striegler, U. (1990): Paleobotanical Studies in Lower Lusatia. – Proceedings of the Symposium „Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary“, S. 233-237, Praha

Striegler, U. (1993): Der Tertiärwald von Cottbus – Ein nachgestalteter Urwald der Braunkohlenzeit. – Nat. u. Landsch. Niederlausitz 14, S. 89-97, Cottbus

Striegler, U. (1995): Niederlausitzer Tertiärwald – Außenanlage des Museums der Natur und Umwelt Cottbus. – Faltblatt Niederlausitzer Erdgeschichte 2, hrsg. Naturwissenschaftlicher Verein der Niederlausitz e.V. Cottbus

Striegler, U. (1996): Der Tertiärwald von Cottbus.- Brandenb. Geowiss. Beitr. 3, 1, S. 69-80, Kleinmachnow

Striegler, U. (2017): Die obermiozäne Flora des Blättertons von Wischgrund und anderer gleichaltriger Fundstellen der Klettwitzer Hochfläche (Niederlausitz, Land Brandenburg, Deutschland). – Peckiana, 12: 151 S.

Striegler, U. (2021): New leaf species from the Upper Miocene flora of the leaf-bearing Wischgrund clay (Lower Lusatia, Brandenburg, Germany). – Fossil Imprint vol. 77 (1): 102-110, Praha

Striegler, U. & R. (1994): Spaziergang im Tertiärwald – Auf dem BUGA-Gelände wurde die Busch- und Baumflora der Ur-Elbe von Wischgrund angepflanzt. – Cottbuser Heimatkalender 1995, S. 58-63, Cottbus

Striegler, U. & R. (2002): Die miozäne Flora des Blättertons von Wischgrund (bei Lauchhammer, Brandenburg) und ihre landschaftsgärtnerische Rekonstruktion als Niederlausitzer Tertiärwald. – Mitt. Deutsche Dendrologische Gesellschaft 87, S. 125-145, Stuttgart

Striegler, U. & R. (2021): 35 Jahre Tertiärwald in Cottbus – eine Chronik. – Niederlausitz zwanzig-zweiundzwanzig: 117-133, Cottbuser General-Anzeiger Verlag, Cottbus.

Striegler, U. & R. (2022): Der miozäne Blätterton von Wischgrund und der Niederlausitzer Tertiärwald in Cottbus. – Zschr. Fossilien 39 (4): 18-24, Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim

Striegler, U.; Striegler, R. & Grunert, K. (2009): Der Niederlausitzer Tertiärwald und die Findlingsallee im Spreeauenpark Cottbus. – in: Kupetz, A. & Kupetz, M. (Hrsg.): Der Muskauer Faltenbogen. – Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Wanderung in der Erdgeschichte, 24: 73-79; München

Striegler, U.; Striegler, R. & Süss, H. (1984): Ein Mammutbaumstubben aus dem Großtagebau Klettwitz. – Z. Angew. Geol., 30 (3): 151-153